摘要:大同下華嚴寺薄伽教藏殿的遼塑和經櫥,是佛教雕塑向民族化、世俗化和人性化方向發展的重要里程碑,是中國古代按照《營造法式》完成的小木作實物的典范,代表了11世紀中國建筑與雕塑藝術的最高水平。它反映了東北亞地區佛教建筑文化的最高成就,是燕云地域文化與中原文化融合的杰出范例。其所儲存的大量遼代傳統文化信息,為后人研究已經消失的遼代佛教文化提供了難得而獨特的實例。

山西大同是我國佛教雕塑藝術的發源地之一。舉世聞名的云岡石窟以磅礴精美的北魏石雕享譽中外,大同城里絢麗多彩的寺廟塑像同樣久負盛譽。在眾多大同寺廟雕像中,下華嚴寺薄伽教藏殿的遼塑和經櫥,以其獨特的歷史風格和高超的藝術水準,受到中外人士的廣泛推崇,被公認為我國遼代彩塑和建筑藝術的精品和典范。華嚴寺的建筑、塑像、壁藏、壁畫、平棋藻井等,儲存著大量遼代傳統文化信息,為后人研究已經消失的遼代佛教文化提供了難得而獨特的實物資料。

特別是被譽為“遼代藝術博物館”的下華嚴寺薄伽教藏殿,其精致的經櫥和遼代彩塑更令中外學者嘆為觀止。北魏是中國佛教大發展的重要時期,北魏的京師平城自然也就成了當時中國北方的佛教中心。據記載,在北魏太和初年,全國建有佛寺6400余座,而京師平城就有100座以上,馳名中外的云岡石窟就是在那時開鑿的。五代時,后晉石敬瑭將燕云十六州割讓給契丹,從此,大同就劃歸遼的版圖。

遼興宗重熙十三年改云州為西京,設西京道大同府,為遼之陪都。金代仍以大同為西京,直到元代至元二十五年“改西京為大同路”,大同遂為遼金兩代陪都,稱西京前后200余年。當時,大同扼西南要沖,是遼的邊防重鎮,“非親王不得主之”。據《遼史·地理志》記載,清寧八年遼道宗巡視西京,遂建“華嚴寺,奉安諸帝石像、銅像。”這充分說明,此時的華嚴寺,已不僅僅是參禪禮拜和儲存經藏的敕建寺院,而且還具有契丹族皇室祖廟的性質。

在遼圣宗、興宗和道宗三代,佛教發展極盛。遼圣宗為加強其統治,降旨全國尊崇佛法,大力建造佛寺,抄刻經藏。興宗繼位,皈依受戒,鑄造銀佛像,編刻大藏經,并招請名僧到宮廷講經說法。道宗皇帝通梵文,對佛教華嚴經尤有造詣,撰有《華嚴經隨品贊》10卷,使佛教尤其是華嚴宗因此而大為盛行。

遼統治者對西京大同特別重視,據《遼史》記載,遼歷代帝王共巡幸、游獵大同10余次。遼興宗和道宗時期,遼皇室對武州山石窟進行了延續10年之久的大規模修整。遼興宗重熙六年在大同西7.5的蛤蟆灣修建了觀音堂,現寺內觀音殿仍保存有高達6m的遼代石雕觀音菩薩一尊及其它石雕佛像19尊。遼末保大二年,金兵攻陷西京,寺內“殿閣樓觀,俄而灰之,唯齋堂、廚庫、寶塔、經藏泊守司徒大師影堂存焉。

”這里所說的“經藏”是指現存的薄伽教藏殿,守師司徒大師影堂即上個世紀60年代被拆毀的海會殿。金天眷三年乃有僧錄大師等“仍其舊址,而時建九間七間之殿,又構成慈氏觀音降魔之閣及會經、鐘樓、三門、垛殿…其費十千余萬”。元明之際,該寺再次受到戰爭破壞。明初,寺院被沒收為官產,大雄寶殿“用為大有倉”。明代中葉各開山門,分為上、下二寺。1961年,經國務院批準,公布上、下華嚴寺為全國第一批重點文物保護單位。

1963年,上、下華嚴寺合為一寺管理。薄伽教藏殿為華嚴寺現存最早的建筑,建于遼興宗重熙七年。殿內當心間左側四椽袱底的題記是:“推誠竭節功臣,大同軍節度,云、弘、德等州觀察處置等使,榮祿大夫,檢討太尉,同政事先門下平章事,使持節云州諸軍事,行云州刺史,上柱國,弘農郡開國公,食邑肆千戶,食實封建百戶,揚又玄。”右側椽底題記為:“維重熙七年歲次戊寅玖月甲午朔十五日戊申年時建”,這是此殿始建年代的可靠依據。

“薄伽”是梵語,為薄伽梵之略,又作婆伽婆,后又譯為“世尊”,是佛的十大稱號之一。“教藏”指佛教的經典。薄伽教藏殿自遼中葉以來就是華嚴寺的藏經殿,現在殿內所藏的遼代佛經雖已散佚,但藏經用的經櫥和天宮樓閣依然存在,它和大殿以及殿內的遼代彩塑,都是非常珍貴的歷史文物。薄伽教藏殿為下寺主殿,殿建于高臺之上,面寬五間,進深四間,單檐九脊頂。

殿內四周環壁排列著貯藏佛經的重樓壁藏38間,分上下兩層,為樓閣式藏經木柜。上層設龕,供設佛像或功德主像,下層為藏經的經櫥,每間開門兩扇,柜內現存明清兩代經書18000余冊。經櫥之上為腰檐,上層于平座上設佛龕,外設單勾欄,上覆屋頂、脊獸和鴟吻,與大型建筑物無二。

壁藏上下兩層斗拱共有17種,其中柱頭鋪作為雙抄雙下昂七鋪作,是現知遼代斗拱中最復雜的一種。壁藏內部還保存有少量遼代彩畫,其中勾欄欄板全為剔透雕刻,雕成各不相同的幾何形鏤空圖案,共達37種,具有多樣統一的藝術效果。壁藏在后檐明間于門楣之上做成券拱橋和天宮樓閣,使兩側壁藏渾然一體,更是獨具匠心。整個壁藏又以當心間的前門和后窗為界,分為南北兩部分。建筑形式也有區別:南部壁藏平座半拱無泥道拱,正中部分的佛龕當心間無壺門牙子,補間斗拱二朵,轉角鋪作有抹角拱,底腰檐下遮檐板上有彩繪。北壁壁藏平座斗拱有泥道拱,正中部分的佛龕當心間門中飾有壺門牙子,補間斗拱三朵,中間一朵出60°斜拱,轉角鋪作有抹角拱,腰檐下遮檐板無彩繪。

其余部分也多有異同,可能當時為兩班匠師制作,設計者力求富于變化,避免重復呆板。這一國內唯一完好宏大的遼代壁藏,它不僅在建筑上具有高度的歷史藝術價值,而且是一座規制嚴謹、剔透玲瓏、雕刻精美的藝術佳品,也是一組《營造法式》中的小木作實物。我國著名的建筑學家梁思成先生曾譽之為“海內之孤品”。薄伽教藏殿的31尊塑像中,有29尊為遼塑,按照隋唐已成定制的“品”字形布局法擺放。

殿內佛壇寬大,壇平面沿襲唐制,佛像布局和西安唐代大雁塔門楣雕刻的構圖極為相似。壇上完整地保存著3組不同姿態的泥塑。佛像全部著色,面部和頭冠貼金,經歷了近千年的香火煙熏,已逐漸變為古銅色,更具有一種古色古香的自然之風。這些佛像既有唐代豐滿圓潤和端莊安祥的風格,又有宋代塑像中生活氣息濃厚和生動活潑的特色。佛壇中央端坐三尊主佛,即三世佛。以三主佛為中心,布置成三組說法的場面。佛壇四角各立一護法天王,文殊、觀音、普賢和地藏分別座于兩側,其弟子伽葉和阿難、肋侍菩薩、供養童子等,或坐、或立、或蹲,呈現出各種不同姿態,衣飾舒展適體,飄帶流暢生風,自然雅麗。

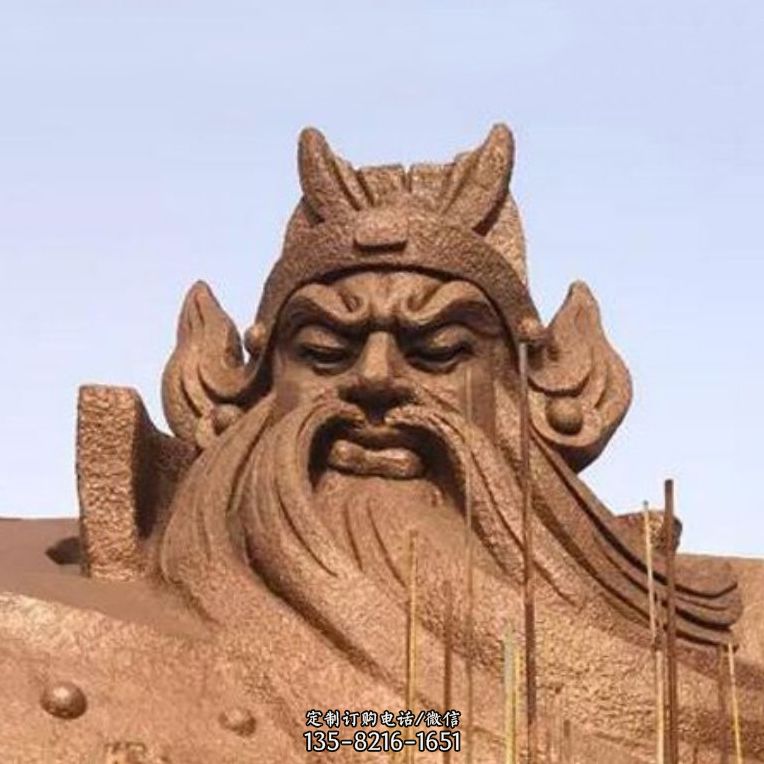

這些塑像的特點是形象生動活潑,富有人情味和情節感,突破了佛教藝術那種凈化、平淡、肅穆的風格,極具魏晉以來氣韻生動格調脫俗的藝術審美取向。著名的史學家鄭振鐸先生在他的《西行書簡》一書中曾贊美薄伽教藏殿內的塑像說:“簡直是一個博物館,這里的佛像,特別是倚立著的幾尊菩薩像,是那樣的美麗。

那臉部、那眼睛、那耳朵、那雙唇、那手指、那赤裸的雙腳、那婀娜的細腰,幾乎無一處不是最美的制造品,最漂亮的范型。”南面一組的合掌露齒脅侍菩薩像,站在蓮花之上,她把全身重心放在腳上,身子往右扭了一下,使她整個的身體有了運動過程,突出地表現了少女身材優美的線條。上身微袒,香頸稍斜,面容俏俊,神情典雅,雙手合十,齒微露而含笑。尤其是她向上舉著的右手與向右傾側的頭,動作配合得那樣自然,與其說是一尊佛像,不如說這是一位栩栩如生,凝眸欲語,優美而可愛的少女。

北部一組右邊的脅侍菩薩立像,是一位窈窕淑女的形象。她站在蓮臺上,身體略略側倚,頭戴花冠,面容豐潤,安祥嫻淑,眼睛下視,表情端莊,那虔誠地聆聽佛祖講經的神態,似乎表明她整個靈魂都進入了佛的境界。中間一組右側坐著的普賢菩薩像,有著引人的魅力,這種魅力的由來,是造像本身流露著的那種細膩動人的感情,而這種感情是通過她微妙的動作傳達出來的。

她那挺拔的胸部、長頸和微微向左轉側著的頭,使她的動作變得生動而有力,并且不減其女性溫存的美,再加上她向前曲舉著的右手,使整個動作的描寫達到充分表現內心活動的高度。供養童子像高約80,形像生動活潑,體形雖小卻很引人矚目。佛壇前面的兩尊護法天王,塑造成兩個神力無窮的“天國”衛道士,虎視眈眈,體魄強健,神態凜然,活像封建庭殿下的兩員武將,造型粗獷豪放,夸張合理自然。下華嚴寺薄伽教藏殿內的塑像,不但大膽描繪了人體肌膚的健康與優美,而且流露了人們的樂觀精神。從一些塑像上看到的那種對現實生活的飽滿情趣和歡悅之感,充分反映了當時人們對生活的追求和向往。

當你置身于諸“神”之中,各菩薩的神情和體態,都會使你感到這是神化了的“人間”,洋溢著濃郁的生活氣息。這就是造型藝術的特殊魅力,真可謂是“無聲勝有聲”的感染力。我們從薄伽教藏殿塑像中感到古代佚名工匠的驚人創造性,他們集歷代名家所長,把佛教雕塑向民族化、世俗化和人性化方面發展推進了一大步。他們嫻熟的技法,時出新意,為我們留下了寶貴的歷史文化遺產。1964年7月5日,郭沫若先生游覽該寺后題詞:“下華嚴寺薄伽法藏塑像,及九百二十六年前故物,比例合乎自然,表情特別生動,余以為較太原晉祠圣母殿塑像為佳,誠為不可多得之藝術作品,宜盡力加以保護。

”大同華嚴寺與遼寧奉國寺、河北獨樂寺并稱為遼代三大寺院。下華嚴寺的經櫥和彩塑,具有鮮明的時代性與地區性,代表了11世紀中國建筑與雕塑藝術的最高水平,反映了東北亞地區佛教建筑文化的最高成就,是燕云地域文化與中原文化融合的杰出范例。梁思成先生在《大同古建筑調查報告》中贊譽其為“千年國寶、無上國寶、罕有的國寶”,可以說,這個評價不僅是公允的,而且也是恰如其分的。