恐懼癥何其多,總有一款適合你。在中文版維基百科中,一共收錄了189種恐懼癥,除了我們耳熟能詳的恐高癥、社交恐懼癥、幽閉恐懼癥之外,還有一些聽起來就匪夷所思的恐懼癥,讓你無法想象患有這些恐懼癥的人究竟如何面對生活。有睜眼恐懼癥的比較適合當盲人,有站立恐懼癥的比較適合坐輪椅,有自由恐懼癥的比較適合蹲大獄,有好消息恐懼癥的比較適合上選秀綜藝,有666恐懼癥的比較適合卸載快手,有長字恐懼癥的比較適合被隱瞞病情,有漂亮女人恐懼癥的比較適合孤獨一生…

當然這些所謂的恐懼癥并不都是真正被醫學承認的獨立病癥,有些也沒有被大眾所接受,但有些在今天的互聯網時代卻引起了越來越多人的共鳴。巨物恐懼癥可能是在互聯網上“發病率”僅次于密集恐懼癥的存在了。想知道自己有沒有所謂的巨物恐懼癥,不妨看看下面這幾張圖。這是位于緬甸的一處巨型臥佛,整體高度有30米,長度達到180米,就算藏于深山密林之中也分外顯眼。站在遠處眺望或許沖擊力還不夠強,如果走到近處,巨大的彩繪面目就會給人一種怪異且充滿壓迫的感覺。如果你還沒有到這種狀態,不妨想象一下,當你外出度假在一個陽光明媚的早晨醒來,拉開酒店落地窗的簾子,突然出現在眼前的是一個巨大望不見邊緣的人臉。

這大概類似于巨物恐懼癥患者們“發作”時的感受了,只不過他們更容易被普通巨大物體觸發恐懼,癥狀也要更為強烈。由于社交媒體的和資訊的發達,那些少數真正患有巨物恐懼癥的人群有機會在互聯網上分享自己的經歷。從4歲開始到13歲,每個暑假安妮·阿諾內都會和家人一起從多倫多到佛羅里達去旅行。8歲那年,一家人開車路過一個教堂,教堂前的水池中有一座巨大的白色耶穌半身像,高約20米。

當地人叫這尊耶穌像為“達陣耶穌”坐在車頭的父母興奮地叫坐在后排的安妮和弟弟向左看,就在目光所及的一瞬間,她感到巨大的恐懼襲來,巨大的耶穌栩栩如生感覺就要用他的大手壓垮一切。安妮緊閉雙唇,流下眼淚,全身僵直,心跳加速,無法呼吸。自那以后,她便有了巨物恐懼癥,甚至發展成看著網上搜到的巨大物體照片就會頭暈目眩,哪怕是大多數人完全找不到害怕之處的高山和建筑。

小行星與洛杉磯模擬對比圖這種真正的巨物恐懼癥要比我們所想象的更加嚴重。據每日郵報報道,33歲的艾米·卡森因為一架飛機從辦公室窗外飛過而恐懼癥發作,以至于暈厥倒地。與安妮的經歷類似,艾米在14歲的時候經歷一場可怕的暴風雨,移動的巨大烏云給她留下了陰影,此后她便懼怕一切巨大的移動物體,但對靜態的建筑物沒有特別的反應。從上面的兩個案例可以找到一定的相似之處,即恐懼是可以習得的。

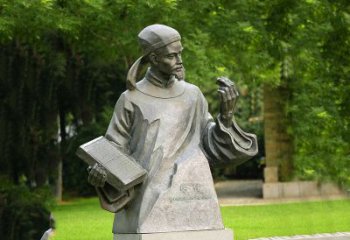

根據心理學家斯坦利·拉赫曼提出的恐懼獲得途徑,上述案例都為經典條件。這種獲得恐懼的途徑包含條件刺激,無條件刺激以及條件響應。具體來看,在安妮的案例中,逼真的巨大耶穌雕像為恐懼的源頭,其中巨大物體為條件刺激,而雕像的逼真神情為厭惡性無條件刺激,兩者匹配后即導致了對巨大物體的恐懼,也就是條件響應。

在臭名昭著的“小艾伯特實驗”里,研究人員在小艾伯特與小白鼠玩耍時突然制造巨大聲響,將驚嚇與小白鼠關聯在一起后,小艾伯特不僅對小白鼠表現出恐懼,甚至將這種恐懼轉移到其他毛茸茸的物體上,或許放在今天可以稱之為“毛絨恐懼癥”。中國有“一朝被蛇咬十年怕井繩”的俗語,其實也是同樣的道理,當然也是人類應對世界的一種趨利避害的本能,只不過對于這些恐懼癥的患者來說,他們大腦有些過于敏感。恐懼情緒與大腦的杏仁核密切相關,它與大腦的其他功能區域一起完成恐懼的條件響應,包括與記憶相關的海馬、參與情感形成的扣帶回和腦島、以及參與決策認知的前額葉皮層等。

海馬與杏仁核恐懼的產生也與神經遞質息息相關,而某些基因會影響神經遞質從而決定恐懼的敏感程度,一些研究也發現父母患有恐懼癥的孩子患恐懼癥的概率要比常人高出3-5倍,似乎具有一定的遺傳性。不過也有觀點認為,是家庭環境和父母的行為將恐懼癥傳給了下一代。

這就要引出獲得恐懼的第二個途徑——替代恐懼,簡單來說就是通過觀察他人的恐懼反應習得的恐懼癥,而非從自身的恐懼經歷中習得。比如父母對蟑螂表現出極度的恐懼,那么孩子在成長過程中觀察到父母的恐懼反應,會有更高的概率害怕蟑螂。當然這種替代恐懼不僅僅局限于家庭中,現代互聯網讓這種恐懼更容易蔓延開來。

巨物恐懼癥就是一種乘著互聯網東風快速發展起來的恐懼癥,當然這當中還包含很多沒有達到心理疾病程度的普通恐懼情緒。首先,人類對巨大物體存在一種本能的情緒,它未必是恐懼,更像是一種震撼,因自身渺小與世界博大而產生的復雜情感,這種本能實際上經常被一些文化藝術作品利用。

傳統上,東西方宗教都有通過巨大人像營造“敬畏感”的做法,花費大量人力物力建造巨大佛像神像也有為這一份本能的敬畏感的原因。南華禪寺門前羅漢像,筆者拍攝今天,大量影視作品,尤其是科幻類和災難類的題材,常常會塑造巨大的物體,比如《獨立日》中烏云壓頂般的巨型飛船,或是《降臨》中漆黑的貝殼狀飛行物,配合緊張壓抑的背景音樂,巨物在我們記憶中就有可能被貼上負面的標簽。另一方面,攝影技巧又能進一步強化了巨大物體的表現力。

舉個比較應景的例子,如何拍出又大又圓的月亮,一個簡單的方法就是使用長焦鏡頭,利用前景中的物體充當參照物,就能在照片有限的畫幅中“放大”月亮。而我們知道,不管照片里的月亮有多大,實際上用肉眼觀察到的月亮大小變化是非常小的,因為人眼很難把注意力同時放在前景和背景,也就難以形成極具沖擊力的大小對比。

互聯網上一些廣為流傳的“巨物恐懼癥”圖片中,就有利用攝影和構圖技巧來實現夸張效果的案例。這張照片是仙臺大觀音像的遠景照片,雖然塑像的高度達到100米,遠遠高出附近所有的建筑物,但它絕不至于讓人產生不適。當攝影愛好者運用一點技巧,同時突出畫面中前景建筑和觀音塑像,并且在構圖中僅露出巨大塑像的局部,這就帶來了巨大的沖擊力,更容易引起人們對巨物的恐懼感。巨物恐懼的流行也還有時代發展的因素,現代建筑越造越高、越造越大是不可否認的趨勢,而計算機圖形技術又給人們制造巨物帶來了全新的舞臺。

電子游戲里的體型比山高還是比地球大,甚至超越太陽系的存在,全看制作組的心情。戰神系列尤其偏愛塑造巨型角色此外,還有文化方面的因素,諸如克蘇魯神話這樣帶有恐怖和驚悚元素的作品,讓人們對巨大物體多了一份不可名狀的恐懼,巨物恐懼與深海恐懼水乳交融幾乎成了現代人的精神鬼屋。最后,一定少不了人們關于巨物恐懼的討論,無論是真正的巨物恐懼癥患者身臨其境的經歷描述,還是愛好者們對引發巨物恐懼圖片的分享,理論上的確會讓一些人產生替代恐懼。

所以也就會有人發出諷刺的感慨,有的人在知曉某某恐懼癥存在之前,從來不會懼怕某某事物。套用那句爛俗的話,世界上其實本沒有那些稀奇古怪的恐懼癥,見多了也就脫敏了,聽多了反而過敏。