1942年9月2日生于內(nèi)蒙古包頭市。畢業(yè)于中央美院雕塑創(chuàng)作研究院,之后就讀中國城雕研究生班,導(dǎo)師錢紹武。現(xiàn)為中國美術(shù)家協(xié)會會員、中國工藝美術(shù)家學(xué)會會員、中國雕塑家學(xué)會會員、內(nèi)蒙古美美術(shù)家協(xié)會理事、內(nèi)蒙古雕塑學(xué)會原會長、內(nèi)蒙古博物館研究員。代表作品《敕勒魂》、《敕勒風(fēng)》、《成吉思汗》、《天驕》、《豪飲》、《王昭君》等。

其中6米高的大型花崗巖紀(jì)念碑雕塑《敕勒魂》入編國家級大型畫冊《中國城市雕塑50年》,《敕勒風(fēng)》獲紀(jì)念《講話》全國美展內(nèi)蒙古展區(qū)銅獎,《天驕》入選“全國第五屆體育美展”。《古風(fēng)》主雕入選“中國民間藝術(shù)展”;《三娘子》入選“中國西部雕塑巡回展”;

《沙漠之舟》入選“全國首屆城雕方案展”銅牌優(yōu)秀獎;《豪飲》入選2002年“北京城市雕塑國際藝術(shù)大展”,榮獲提名獎;《草原母親》分別入選2003年“首屆中國北京國際美術(shù)雙年展”、“中國雕塑精品展”;石雕作品《神馬》立于日本,《成吉思汗騎馬銅像》分別在日本、美國、加拿大等國巡回展出《娜仁花回憶》入編中國大型學(xué)術(shù)畫冊《今日中國美術(shù)》。個人傳略及業(yè)績分別被《世界名人錄》、《中國美術(shù)家名人傳》、《中國當(dāng)代名人錄》等多家出版社出版的名人錄中。

20世紀(jì)80年代,現(xiàn)代雕塑的實(shí)驗(yàn)主要集中在原始主義和結(jié)構(gòu)主義上,在形式上受西方現(xiàn)代藝術(shù)的影響較大,在觀念的轉(zhuǎn)變與材料的實(shí)驗(yàn)上都為后來的發(fā)展做了準(zhǔn)備。到20世紀(jì)90年代,現(xiàn)代雕塑實(shí)現(xiàn)了真正的突破,尤其在架上藝術(shù)方面,雕塑的創(chuàng)作已經(jīng)走到中國當(dāng)代視覺藝術(shù)的前沿。這時大規(guī)模的城市建設(shè),為城市的發(fā)展提供了可能。一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)也反映出一定的文化水平,城市雕塑也開始從一般紀(jì)念性雕塑和裝飾性雕塑向更具文化性和精神性的公共藝術(shù)發(fā)展。

城市的發(fā)展也意味著人與自然的疏離,人的生存環(huán)境與生態(tài),資源的沖突。城市是文明的象征,人與環(huán)境的關(guān)系從根本上反映著人與文明的關(guān)系。文明的進(jìn)程不應(yīng)以家園失落為代價,家園不僅是適宜生存的環(huán)境,也是人類尋求和諧的生存狀態(tài)的精神需求。

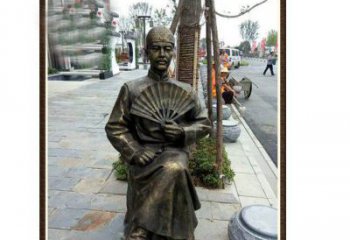

所以,只有在精神追求的前提下家園才能與文明和諧共存。而現(xiàn)代城市雕塑正是要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代藝術(shù)與都市環(huán)境的融合,尋求文化生態(tài)與都市發(fā)展之間的切合點(diǎn),即創(chuàng)建一個具有文化品位和精神價值的公共公間。這也給眾多雕塑家提供了更多的選擇,內(nèi)蒙古雕塑家張恒在現(xiàn)代城市雕塑方面有突出的成就,不同之處在于他突出了雕塑的民族性與地域性。張恒的個人經(jīng)歷對他的雕塑創(chuàng)作有很大的影響。

首先是他的專業(yè)素養(yǎng)很高,基本功扎實(shí),是中國最高美術(shù)學(xué)府“科班”出身。其次是得益于滋養(yǎng)他藝術(shù)母體的生活環(huán)境。基于此,他的作品有強(qiáng)烈的地域特點(diǎn)和民族特點(diǎn),這也是內(nèi)蒙古藝術(shù)家們的普遍特點(diǎn)。張恒的城市雕塑藝術(shù)在表現(xiàn)形式上有寫實(shí)與抽象兩類。其寫實(shí)的雕塑主要繼承現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)的傳統(tǒng),對生活情趣的模仿或浪漫化來裝點(diǎn)和美化城市空間,如作品《白馬》因?yàn)閷ΜF(xiàn)實(shí)的模仿,觀眾不需要任何藝術(shù)教育就能感受到他的意圖,它成為民族精神的象征和對美好生活詩意化的點(diǎn)綴,而抽象城雕更強(qiáng)調(diào)雕塑與環(huán)境的關(guān)系,強(qiáng)調(diào)工業(yè)化的視覺經(jīng)驗(yàn),適合現(xiàn)代社會從建筑到設(shè)計的形式特征對人的視覺審美的影響。

作品《豪飲》與《邁向未來》屬于這類,現(xiàn)代感很強(qiáng),它對提高公眾的整體審美水平和情趣有積極的意義。另外,他的作品中有強(qiáng)烈的民族性和地域性特點(diǎn),如作品《敕勒魂》的人物形象使人聯(lián)想到北朝時期“敕勒歌"的景象。這使我們感到他在藝術(shù)上的追求更多地關(guān)注個性的表現(xiàn)、歷史的反思。現(xiàn)實(shí)的批判以及生存經(jīng)驗(yàn)的表述。“紀(jì)念毛主席《在延安文藝座談會上的講話》發(fā)表30周年”全國美術(shù)作品內(nèi)蒙古展區(qū)銅獎《成吉思汗坐像》泥塑4005002004年立于呼和浩特蒙古風(fēng)情園成吉思汗紀(jì)念館《沙漠育苗》漢白玉80301982年全國首屆城市雕塑設(shè)計方案獲優(yōu)秀銅獎?wù)f到少數(shù)民族,應(yīng)該提到內(nèi)蒙古有成就的雕塑家張恒。

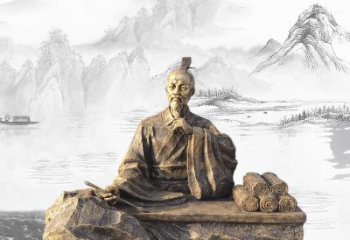

他的這件花崗石雕塑大約起碼幾百公斤,刻劃了蒙古民族《豪飲》,一對好友,“生死相交”,“榮辱與共”,痛飲之后,由里到外醉成一堆,融為一氣,凝成一個渾然無間的蒙古包。這的確是很有趣的處理。《成吉思汗騎馬像》鑄銅5005001501999年收藏于內(nèi)蒙古博物館《云布龍像》泥塑200200552003年立于錫林郭勒盟正藍(lán)旗公園這座紅色花崗巖雕琢的大型雕塑《敕勒魂》,是千年敕勒川的點(diǎn)睛之作,把古老的敕勒川與生活在這里的民族,特別是蒙古族緊密地融為一體,把古老的民歌與當(dāng)代城市文化進(jìn)行了有機(jī)的結(jié)合,成為包頭城市文化建設(shè)的標(biāo)志性作品。

作品很好地利用了原石的肌理,“取得了隨石賦形”的藝術(shù)效果,以寫意的表現(xiàn)手法,單純、精煉的語言,概括、簡約的藝術(shù)形式,在原石上稍加雕琢,以少少許勝許許多,表現(xiàn)了敕勒川的蒼涼、渾樸,展現(xiàn)了那首傳唱千古的民歌中蘊(yùn)含的無限“蒼茫”。“蒼茫”之意,味之無窮,似有若無,越看越多,但又不可捉摸,具有一定的模糊性和不確定性,給讀者留下了無限聯(lián)想的豐富空間。

這種不確定性是所有文藝作品成功的真諦,也是所有優(yōu)秀作品的魅力所在。在模糊之外無限豐富,由說得完到說不完,由有限的無限。作品的藝術(shù)表現(xiàn)手法,達(dá)到了內(nèi)容與形式的和諧統(tǒng)一,既給觀者產(chǎn)生了某種暗示,又體現(xiàn)了一種“意到筆不到”的含蓄之美,留有可以補(bǔ)充的余地,味道十足。廣袤無痕的敕勒川,傳唱千年不衰的《敕勒歌》,凝結(jié)了不朽的“敕勒之魂”。

《訶額倫》花崗石凈高3690,總高4500置于伊金霍洛旗”母親公園“兩組“山體群雕”分別表現(xiàn)的是六位母親:阿倫高娃、察心皇后、孛兒帖、托雷夫人、滿都海夫人、三娘子和她們的事跡。人物頭部高369,整個雕塑由6773塊花崗巖石材并接而成,由下至上,共水平分為60層。

其中花崗巖800多立方、石材總量2400多噸。作品在藝術(shù)形式處理上采用異質(zhì)同構(gòu)方式,以山為喻體、以人為焦點(diǎn),并使之互融,觀者可以從對山或者對巖石的感受中自然過渡到對“人”的聯(lián)想中。在人物處理上,采用由頭部具象刻畫逐漸深入融化到巖石內(nèi)部的方式,借助大山來凸現(xiàn)本體的力量感,并采用大寫意方式概括形體,進(jìn)而詮釋鮮明完整的雕塑語言,體現(xiàn)“博大胸懷”這一原本并不具體的深刻寓意。